TOPICS

思考力検定

2025年09月25日

正答率の低かった問題の紹介(2025年度 第1回 8級)

2025年度 第1回のふり返り、今回は8級の問題です。

【問題】

なぎささんは、10日間の中で読書を20時間することにしました。

(1) なぎささんは、1日目は1時間、2日目は1日目の2倍、3日目は2日目の2倍の時間、読書をすることにしました。このとき、なぎささんの3日目までの読書の時間の合計は何時間ですか。

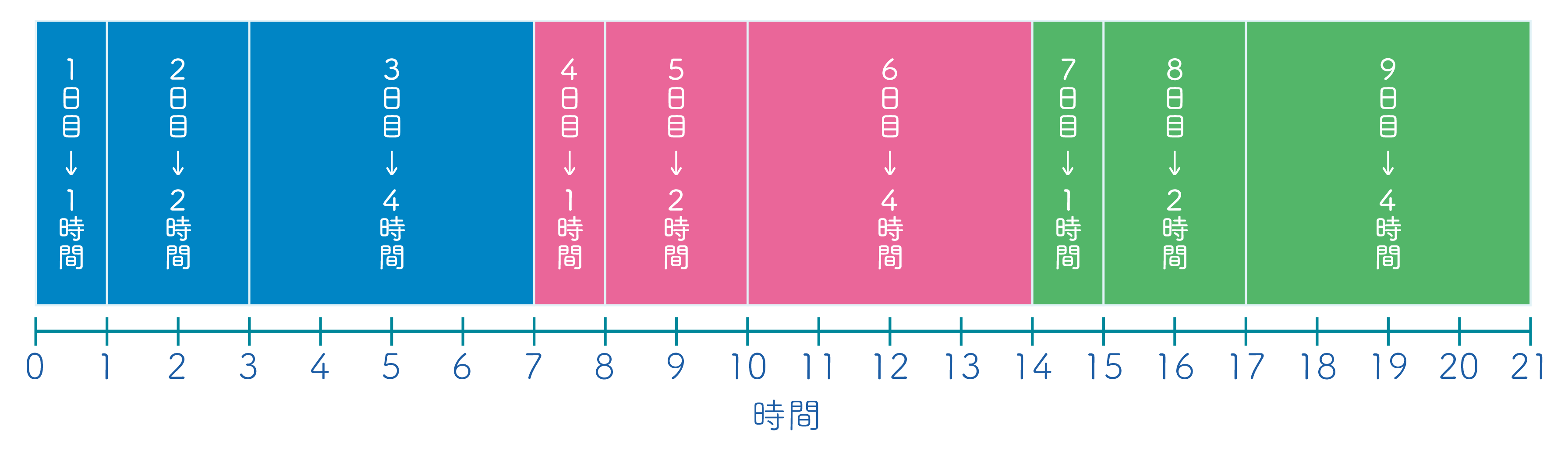

(2) なぎささんは、(1)のように読書をしたあと、4日目からは、1日目から3日目までの時間をくり返すように読書をすることにしました。なぎささんが合計20時間の読書をしたことになるのは何日目ですか。

【考え方】

(1) 1日目から3日目までの読書時間は、次の通りです。

1日目:1時間

2日目:1日目の2倍なので2時間

3日目:2日目の2倍なので4時間

よって、3日目までの合計は、1+2+4=7時間

(2) 3日間で7時間なので、6日間では 7×2=14時間 となります。

7日目は1時間にもどるので、

7日目:14+1=15時間

8日目:15+2=17時間

9日目:17+4=21時間

となり、合計20時間になるのは9日目とわかります。

正答率は、(1)63.5%、(2)40.5%でした。

また、解答類型とその反応率は、次の通りでした。

(1) 4時間:12.7%、6時間:8.4%、9時間:7.1%、5時間:2.3%

8時間:1.5%、10時間:1.3%、3時間:1.0%、12時間:0.8%

その他:1.1%、無回答:0.3%

(2) 6日目:10.6%、5日目:9.9%、8日目:9.6%、7日目:5.1%

3日目:3.5%、4日目:3.3%、11日目:3.3%、12日目:3.3%

15日目:2.5%、10日目:2.0%、14日目:1.0%、その他:3.4%

無回答:2.0%

(1)の誤答分析

4時間(12.7%)

⇒問題文を「3日目は何時間ですか?」と読み間違え、3日目の時間を答えたものと思われます。

6時間(8.4%)

⇒ 1+2+3=6 と計算したものと思われます。「1時間ずつ増えた」と誤認し、2日目を 1+1=2、3日目を2+1=3とした可能性が考えられます。

9時間(7.1%)

⇒ 1+3+5=9 と計算したものと思われます。「2時間ずつ増えた」と誤認し、2日目を 1+2=3、3日目を 3+2=5 とした可能性が考えられます。

5時間(2.3%)

⇒ 1+2+2=5 と計算したものと思われます。「3日目を1日目の2倍」と誤認し、2日目も3日目も 1×2=2 とした可能性が考えられます。

(2)の誤答分析の前に、(1)と(2)を合わせた解答類型と反応率を見てみましょう。

4時間・5日目:2.8%、4時間・6日目:2.3%、4時間・8日目:1.5%

4時間・9日目:2.0%、4時間・15日目:1.8%

6時間・6日目:1.3%、6時間・11日目:1.8%、6時間・12日目:2.0%

7時間・3日目:2.8%、7時間・4日目:1.0%、7時間・5日目:5.6%

7時間・6日目:3.5%、7時間・7日目:2.0%、7時間・8日目:4.3%

7時間・9日目:37.7%(どちらも正解)、7時間・11日目:1.3%

9時間・7日目:1.3%、9時間・8日目:3.0%

10時間・6日目:1.0%、その他:21.0%

(1)・(2)ともに正解した子が37.7%だったので、(1)で正解した子の中でも約60%しか(2)を正解していない計算になります(0.377÷0.635≒59.4%)。

また、4時間・9日目と答えた子(2.0%)は、(1)は3日目の4時間を答え、かつ(2)は正解しています。問題文を適切に読んでいれば、(1)も正解できたでしょう。

(2)の誤答分析

6日目(10.6%)

⇒(1)を正解した7時間の子(3.5%)は、「3日目7時間+6日目14時間=21時間」で、「20時間≒6日目」と勘違いした可能性があります。

⇒(1)で3日目の4時間を答えた子(2.3%)は、3日間で7時間がわかっていると思われます。そのうえで、7時間を3倍すると21時間になって20時間を超えるので、7時間を2回くり返した6日目と考えた可能性があります。

⇒(1)で6時間と答えた子(1.3%)は、1+2+3+…と考えている可能性があるので、1+2+3+4+5+6=21時間 より、6日目と考えたと思われます。

5日目(9.9%)

⇒(1)を正解した7時間の子(5.6%)が4日目以降も2倍ずつ読書時間が増えてくと捉えたと想像すると、4日目が3日目の2倍=8時間、5日目が4日目の2倍=16時間となるので、1+2+4+8=15時間、1+2+4+8+16=31時間 から5日目と判断したのかもしれません。

⇒(1)で3日目の4時間と答えた子(2.8%)も同様の可能性があります。

8日目(9.6%)

⇒(1)を正解した7時間の子(4.3%)は、9日目までを合計すると 1+2+4+1+2+4+1+2+4=21時間となり20時間を超えるので、1日引いて8日目とした可能性があります。

⇒(1)で3日目の4時間を答えた子(1.5%)も同様だと思われます。

⇒(1)で9時間と答えた子(3.0%)は、1+2+5+1+2+5+1+2=19時間、1+2+5+1+2+5+1+2+5=24時間より、9日目と答えられそうな気もしますが、9日目では20時間を大きく超えるので、8日目としたのかもしれません。なお、9時間・9日目と答えた子は1人もいませんでした。

7日目(5.1%)

⇒(1)を正解した7時間の子(2.0%)は、7日目を7時間と誤変換し、6日目までの7+7=14時間に7日目の7時間を足して21時間としたのでしょうか。少し強引な推測かもしれませんが。

⇒(1)で9時間と答えた子(1.3%)も同様に7日目=7時間とすると、8+8+7=23時間より、7日目と考えることもできます。やはり、強引な推測ですが…。

なお、過去にこの問題を出題したときは、(1)が「1週間の合計時間」、(2)が「60時間になるのは何日目か」という問題でした。そのときの正答率は、(1)が50.6%、(2)が8.3%でした。積み上げる数値(時間・日数)が大き過ぎた影響で正答率がかなり低く出たため、今回は前回よりも数値を小さくしました。結果として正答率は上がりましたが、それでも条件設定を適切に読み取れずに間違える子が一定数いることが見てとれました。

●まとめ●

今回の結果から、(1)では「倍にしていく数の変化」を正しく捉えられなかったり、(2)では「積み上げていく過程を1日ずつ丁寧に追う」ことができなかったりする姿が見えてきました。数の大きさや繰り返しの構造を扱う際には、途中経過を表や図にして確かめることが効果的です。

こうした傾向は、単なる計算力だけでなく「どのように状況を整理し、見通しを持って考えを進めるか」という思考の姿勢に直結しており、今後の学習において重要な示唆を与えるものと言えるでしょう。