TOPICS

思考力検定

2025年05月28日

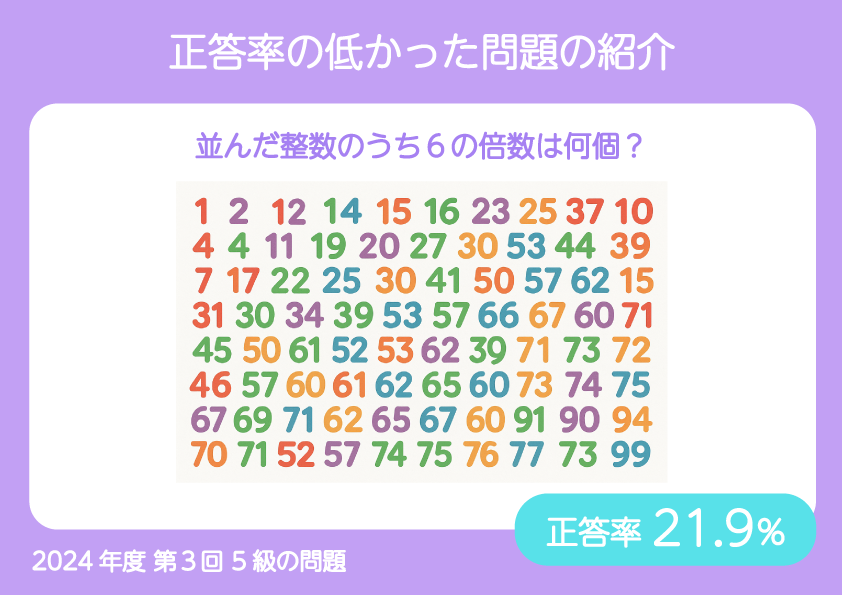

正答率の低かった問題の紹介(2024年度 第3回 5級)

2024年度 第3回のふり返り、今回は5級の問題です。

数を書き出して、そこから必要なものを選んで数えるだけの問題ですが、その条件に合ったものを選ぶのが以外と子どもにとっては難しい。そんな問題です。

【問題】

次のように、1から100までの整数のうち、8の倍数と、 8の数字をふくむ数(18,81など)を除いたものが、小さい順に並んでいます。

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,19,…,100

並んだ整数のうち,6の倍数は何個ありますか。

【考え方】

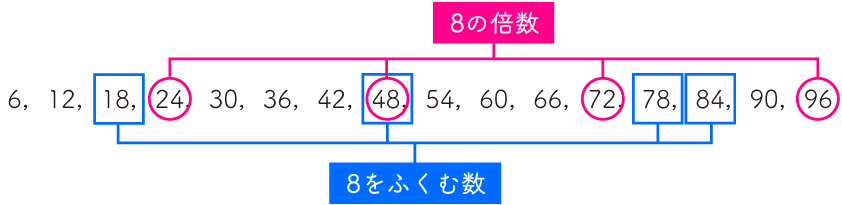

1から100までの整数のうち、 6 の倍数は次の16個です。

6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,84,90,96

この中から、8の倍数「24,48,72,96」と、8をふくむ数「18,48,78,84」を除くと、次の9個となります。

6,12,30,36,42,54,60,66,90

48が「8の倍数」と「8をふくむ数」で重複しているのも注意すべきポイントです。

正答率は21.9%でした。

では、解答類型とその反応率を見てみましょう。

16個:19.0% 8個:11.4% 3個:11.4% 5個:10.5% 10個:9.5%

12個:5.7% 6個:2.9% 4個:1.9% 11個:1.9% 2個:1.9%

13個:1.0% 0個:1.0%

なお、この問題は大問内の(2)なのですが、(1)では「1から50までの整数のうち、並んでいない整数をすべて書きなさい。」という問題を出しました。(正答率は76.2%)

それを踏まえて、各解答類型がどのような考え方をして導き出されたかを想像してみましょう。

【16個】「6の倍数」の個数を答えた。

【8個】48を2回数えてしまい、16-4-4=8個と考えた。

【5個】(1)の「1から50まで」に引きずられて、6,12,30,36,42を数えた。

【10個】「8の倍数」か「8をふくむ数」のどれかを数え損ねた。または、6の倍数を上げる段階で間違えた。

【12個】「8の倍数」「8をふくむ数」のどちらかのみを引いた。(16-4=12)

【3個】(1)の「1から50まで」と「並んでいない整数」に引きずられて、6の倍数から「8の倍数」と「8をふくむ数」の18,24,48を数えた。

ここで考えておきたいのは【10個】で想像した『「8の倍数」か「8をふくむ数」のどれかを数え損ねた。または、6の倍数を上げる段階で間違えた。』です。

本当にこのように考え間違えたのかどうかはわかりませんが、九九の範囲を超えた数の中から6の倍数や8の倍数を上げるところで間違える子は一定数いるでしょう。

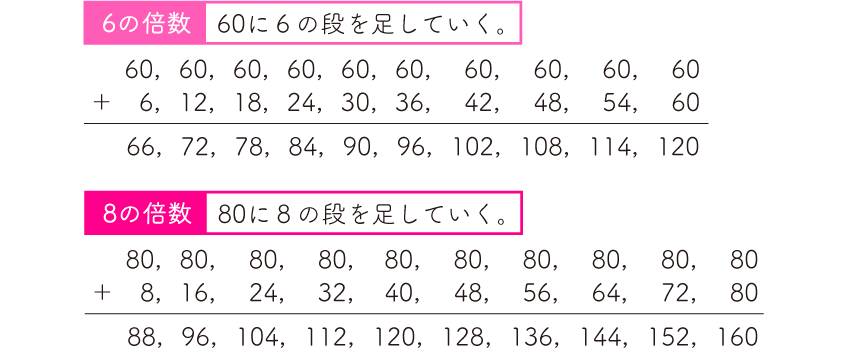

何の倍数かを判定する方法もありますが、今回はそれを使わずに子どもの立場に立って、考えやすい「6の倍数と8の倍数を導き出し方」を考えてみましょう。

たとえば次のように、60に6の段を足したり、80に8の段を足したりしてはどうでしょうか。やっていることは、60+6=66、66+6=72、72+6=78、…と同じですが、60+6=66、60+12=72、60+18=78、…のほうが、計算ミスをしにくいでしょう。

逆に考えると、たとえば96が6や8の倍数かどうか判断したいときに、96から60や80を引くと、96-60=36から「36が6の段なので6の倍数である」ことがすぐにわかりますし、96-80=16から「16が8の段なので8の段である」こともわかります。

このように考えられたら、数え上げ漏れや計算ミスが減って、もう少し正答率が上がったかもしれませんね。

このように考えることも思考力の一つですので、他の段についても、ぜひ考えてみてください。